–

b

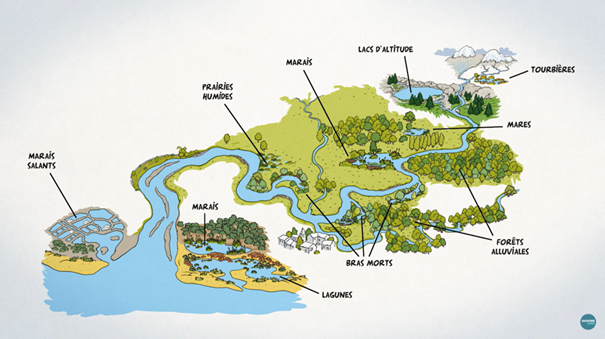

(extrait de Zones humides, zones utiles – AERMC, 2016

Définition d’une zone humide :

- Le code de l’environnement défini les zones humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année»

- Exemple de végétations spécifiques : Saules, Joncs, Sphaignes, Menthes aquatiques, Populages des marais, Droseras, Cardamines …

b

Les zones humides rendent de nombreux services et sont indispensables pour l’atteinte du bon état des eaux :

- Filtrent l’eau : pouvoir épurateur de l’eau

- Réservoir de biodiversité

- Régulation des débits (rétention en période de hautes eaux, restitution en période de basses eaux)

- Stockage du dioxyde de carbone (gaz à effet de serre)

–

b

b

b

b

Les plateaux du bassin du Haut-Allier se caractérisent par un réseau de zones humides diffuses qui alimentent le petit chevelu hydrographique. Les tourbières y sont bien représentées, en effet les conditions écologiques ont contribué à leur constitution. Les tourbières sont composées d’une importante accumulation de matière végétale en décomposition lente et incomplète. Cependant on trouve aussi d’autres zones humides comme les marais.

Dans le cadre de sa mise en œuvre, l’Établissement public Loire, structure porteuse du SAGE, a entrepris la réalisation d’un inventaire des zones humides d’une superficie supérieure à 1 ha, pour améliorer les connaissances et dresser un état des lieux complet et homogène à l’échelle du bassin amont de l’Allier.

En 2018, 49 communes du territoire d’étude ont fait l’objet d’une prospection de terrain. Pour chaque commune, une cartographie des milieux humides a ensuite été réalisée.

x

b

En savoir plus sur la réalisation de cette étude :

b

La phase de concertation :

b

- Cette étude a été lancée en 2017 par la Commission Locale de l’eau.

- En 2018, cinqs ateliers de concertation (réalisés à Saint-Haon, Venteuges, Blassac, Chanteuges, Berbezit) ont permis d’expliquer aux acteurs du territoire la nécessité d’établir cet inventaire et de récolter leurs avis et appréhensions. A la suite de ces ateliers, deux démonstrations sur le terrains ont été proposé

- En 2019 et 2020, six réunions (réalisées à Langogne, Langeac, Saugues, Saint-Haon, Paulhaguet, Ally) ont présentés les résultats de l’inventaire. A l’issue des ateliers de présentation des résultats, il a été adressé une cartographie des milieux humides inventoriés à l’échelle communale, avec la possibilité de faire parvenir des remarques sur ces zonages.

b